에세이

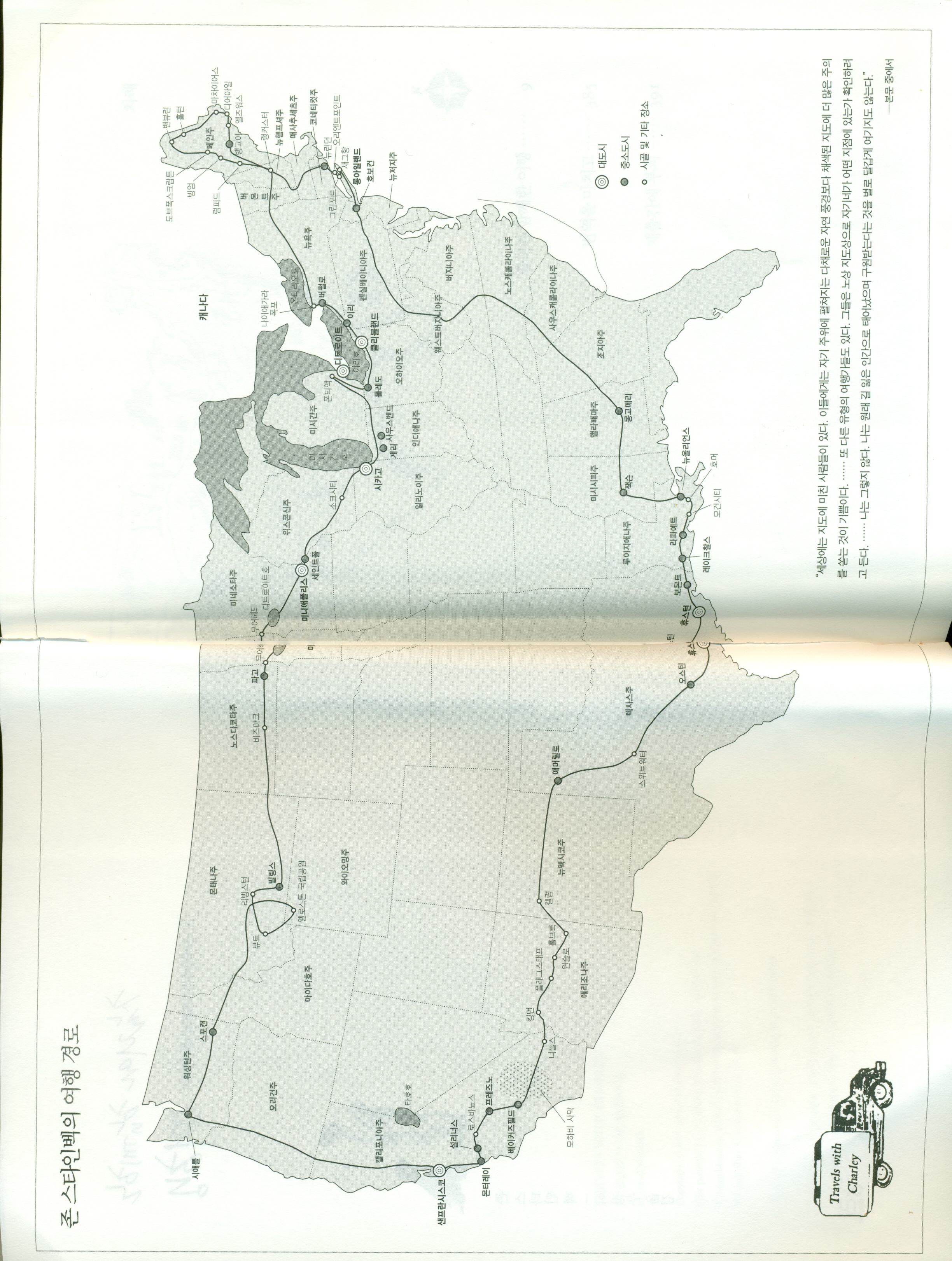

미국의 문호 존 스타인벡의 미국 여행기다. 그는 1960년 9월 혼자서, 로시난테호라 이름붙인 캠핑카를 타고 3달 일정으로 출발한다. ‘찰리’라고 하는 프랑스산 덩치 큰 푸들이 동행한다. 평생 미국에 대해서 글을 쓴 작가가 50대 후반에 내가 과연 미국을 알고 있는 게 맞나? 자문하며 떠난 여행이다. 작가가 다닌 지도를 보면 군침이 돌면서 그 코스를 따라가고 싶은 마음이 샘솟는다.

작가는 여행기에서 자연풍경과 여행의 소소한 재미에 대해서는 그다지 늘어놓지 않는다. 길에서 나타나는 무수한 국립공원은 거의 들르지 않는다. 미국인들은 대자연의 거대한 풍광에 익숙해서 우리같이 좁은 나라에서 아옹다옹하며 산 사람이 미국을 보았을 때 그 광대함에 놀라며 입을 딱 벌리는 일은 없는 것 같다.

그 대신에 작가는 후미진 길을 다니며 평소 탐구하고 싶은 ‘미국인’의 정체에 대해 더 몰두한다. 그래서 그는 여행 곳곳에서 만난 많은 미국인들과의 대화를 집어넣는데 인간의 마음을 찌르는 그 대화의 울림이 때로는 웅장하고, 때로는 기품 있다.

존 스타인벡의 여행기는 빌 브라이슨 같은 스타일의 여행 작가와는 판연히 다르다. 그가 쓴 글에는 1960년대 초반 세계의 강대국으로 군림하던 미국의 힘과 함께 남부의 흑인차별실태가 생생하게 드러나 있다. 작가는 따스한 눈과 깊은 인간애로 자신이 만나는 미국인을 묘사하고 진단한다. 이 책을 다 읽으면 문득 미국인에 대한 이해가 깊어졌다는 느낌이 들면서 존 스타인벡의 작품을 읽고 싶은 충동이 인다. 집을 뒤지니 그가 쓴 ‘분노의 포도’가 두 세트다. 예전에 샀는데 실수로 더 사놓은 것이다. 책을 두 세트나 사 놓고 아직 묵혀 두니 책에 대한 죄가 크다.

이 책의 최대 장점은 존 스타인벡이 한국어로 글을 썼냐 싶을 정도로 유려한 문체다. 1965년에 서울대 교수였던 이정우 선생이 번역한 글은 책 말미에 출판사 편집인이 붙인 ‘재출간에 부쳐’가 말하듯 30여 년의 세월을 뚫고 전해지는 문장의 고졸한 맛과 은근한 힘이 대단하다.