하고 싶은 말

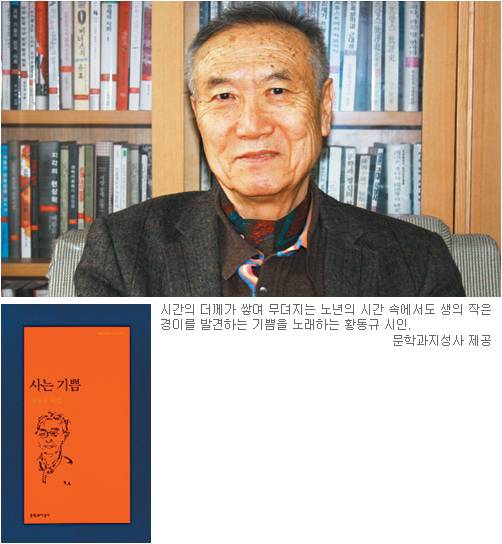

늙는다는 것의 의미는 무엇일까. 이순(耳順)을 지나면서 더욱 왕성하게 3년 터울로 신작 시집을 선보이고 있는 황동규(75) 시인이 최근 낸 열다섯 번째 시집 ‘사는 기쁨’(문학과지성사)의 표제작을 찬찬히 음미해본다. “오디오 둘러메고 한강 남북으로 이사

다니며/ 개나 고양이 곁에 두지 않고/ 칠십대 중반까지 과히

외롭지 않게 살았으니/ 그간 소홀했던 옛 음악이나 몰아 들으며/ 결리는

허리엔 파스 붙이고/ 수박씨처럼 붉은 외로움 속에 박혀 살자,/ 라고

마음먹고/ 남은 삶을 달랠 수 있을까?”(‘사는 기쁨’ 부분)

‘결리는 허리엔 파스 붙이고’는 이 시의 마지막 구절인 ‘벌레 문 자국같이 조그맣고 가려운 이 사는 기쁨/ 용서하시게’와 조응하는데, 시인은 이번 시집에서 육체의 노쇠로 인해

일상에서 겪는 불편에 대해 먼저 들려준다.

“걸음 뗄 때마다/ 오른쪽 발뒤꿈치 아프게 땅기는 족저근막염에 걸려/ 침을 아홉 번 맞아도 통증 기울지 않고”(‘발 없이 걷듯’)라든지 “한 번 걸어 병이 도진다면/ 그래 한 달 더 앓기로 하자!”(‘두 달 반만의 산책’)라든지

“2008년 11월 8일, 더할 나위 없이 날씨 좋은 날, 감기 재직 중”(‘사자산 일지’) 등이 그것. 이

뿐만 아니다. 약해지는 시력과 청력, 기억력 감퇴, 다친 골반과 척추 근육으로 인해 매일 하던 산책까지 거르는 등 일상적 생활의 리듬이 깨지는 건 다반사다.

하지만 육체의 노쇠는 겉으로 드러난 불편에 지나지 않는다. 오히려 시인의 내면은 육체의

노쇠에 편승하기를 거부하며 노년의 시간에 숨겨진 초록색 에메랄드의 은은한 빛남에 대해 노래한다. “서로의

추억이 반짝일 때 헤어지는 맛도 있겠다./ 잘 가거라/ 박테리아들도

둘로 갈라질 때 쾌락이 없다면/ 왜 힘들여 갈라지겠는가?/ 허허.”(‘이별 없는 시대’ 부분)

늘그막에 미국의 자식 곁으로 가는 친구를 전송하는 그 마음에도 초록색 에메랄드는 여전히 빛나고 있다.

육체는 하강의 길로 접어들었으나 영혼은 상승을 꿈꾸는 것이다. “가까이서 누군가 놀란 듯

속삭이고/ 바다가 허파 가득 부풀렸다 긴 숨을 내뿜는다./ (중략)/ 누군가 중얼댄다./ ‘나이테들이 터지네.’/ 그래, 그냥은 못살겠다고/ 몸속에서 몸들이 터지고 있다.”(‘봄

나이테’ 부분)

그런가 하면 자타가 인정하는 클래식 애호가이기도 한 시인은 임종의 순간을 이렇게 예감하기도 한다. “올더스

헉슬리는 세상 뜰 때/ 베토벤의 마지막 현악사중주를 연주해 달라했고/

아이제이어 벌린은/ 슈베르트의 마지막 피아노소나타를 부탁했지만/ 나는 연주하기 전 조율하는 소리만으로 족하다./ 끼잉 깽 끼잉 깽

댕 동, 내 사는 동안/ (중략)/ 생각보다 늑장 부린 조율 끝나도 내가 숨을 채 거두지 못하면/ 친구

누군가 우스갯소리 하나 건넸으면 좋겠다./ 너 콘돔 가지고 가니?”(‘세상 뜰 때’ 부분)

죽는 순간까지도 ‘사는 기쁨’으로 충만할 것이라는 ‘생에 대한 긍정’을 해학적으로 드러내 보이는 시인의 영혼은 오히려 따스한 손길을

뻗어 노쇠한 육체에 위안과 위로의 인사를 건넨다. “광고 모델들이 알맞게 미소 짓고 있는 지하철 타고

돌아오며/ 무언가 속이 빈 것 같아 마음속을 들여다보았다./ 기쁨

슬픔 분노 같은 것들/ 잘 보이지 않게 옆으로 치워놓았구나./ 기쁨은

기쁨, 슬픔은 슬픔, 분노는 분노, 그 부스러기들이/ 아직 들어 있는 몸이 어딘데!”(‘맨가을 저녁’ 부분)

정철훈 문학전문기자 chjung@kmib.co.kr