하고 싶은 말

지금은 기억도 희미해졌지만 유례없이 한반도가 폭염으로 휘감던 지난해 8월..

어쨋거나 여행가방에 몽골탐사의 준비물을 주섬주섬 챙겨놓고 공항으로 갔다.

사실 고백하자면 아무 생각이 없었다. 정신없이 하루하루 일상을 보내던 때였고 이왕 가기로한 계획이었으니 때 맞춰 나섰을 뿐이었다.

막상 가자고 나섰지만 머리 속은 하얀 백지와 같았다. 여행에 대한 일체의 준비도 안되어있었고 사전의 정보도 전무했다. 탈출하듯 공항에 들어섯을 뿐이다.

그리고 공항로비에서 아는 얼굴들과 인사하며 마치 초대받지 못한 손님인냥 마음이 어수선할 때 몽골탐사 책을 받았다. 챙겨오지 못한 베개로 쓰면 딱 좋을 두터운 분량이다.

책의 내용을 들쳐보면서 약간 충격이었다. 이렇게 공부해야 할 내용이 많나?

여행수속을 마친 후 비행기 내에서 찬찬히 흟어봤다. 그리고 그 책은 여행내내 나 뿐만 아니라 동행들 모두에게 없어서는 안 될 가이드였고 학습서였다.

몽골은 공간이지만 책은 시간이다. 공간속에 흐른 시간의 역사가 기록되어있고 공간속에 여러 갈래의 부침이 이리저리 왔다가 가버린 흔적이었다. 책속엔 그런 내용이 담겨져있다.

바야흐로 인문학 홍수의 시대다. 대학에서도 그렇고 각종 시민사회단체 그리고 지자체 등 온갖 곳에서 인문학을 배우고자 하는 열의가 가득차다. 내용도 풍부하고 배울곳이 넘쳐난다.

소위 문사철(文史哲)로 대변되는 인문학을 어디서부터 시작해야 할 지 모르는 사람들을 겨냥한 안내책자도 서너권 있다. 그것이 개인의 경험이든 학문의 체계든 모르는 사람들에겐 하나의 지도이고 가이드이다. 그럼에도 그대로 따라하며 실천하기도 어렵다. 가다보면 내가 어느방향으로 가고있는지조차 햇갈릴 경우가 왕왕이다. 이 책 보다가 저 책보고 목표와 방향성이 없다. 단지 교양의 덕목으로 책장만 차지할 경우가 많고 어느 분야든 체계성을 담보키란 보통 쉬운 일이 아니다.

박자세는 자연과학 위주로 공부하는 곳이지만 궁극적으로 인간이란 현상을 규명하는 것이 목적이라 본다. 그 영역에 인문학이 필요하다면 당연히 공부가 따라야한다. 그럴 때 박자세식 공부를 인문학에 적용하는 것이 매우 효율적이다라는 것이 경험적으로 체득할 수 있다.

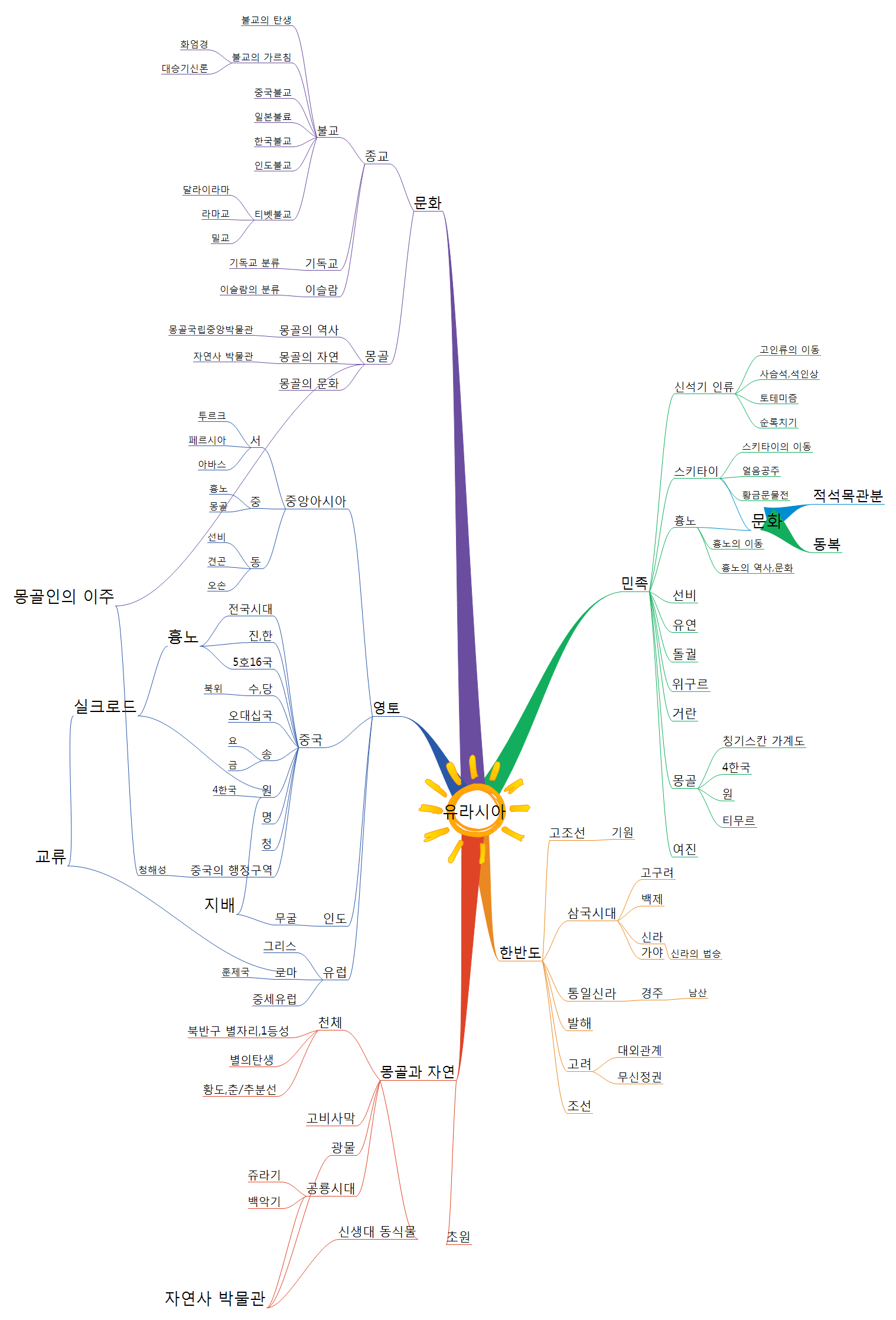

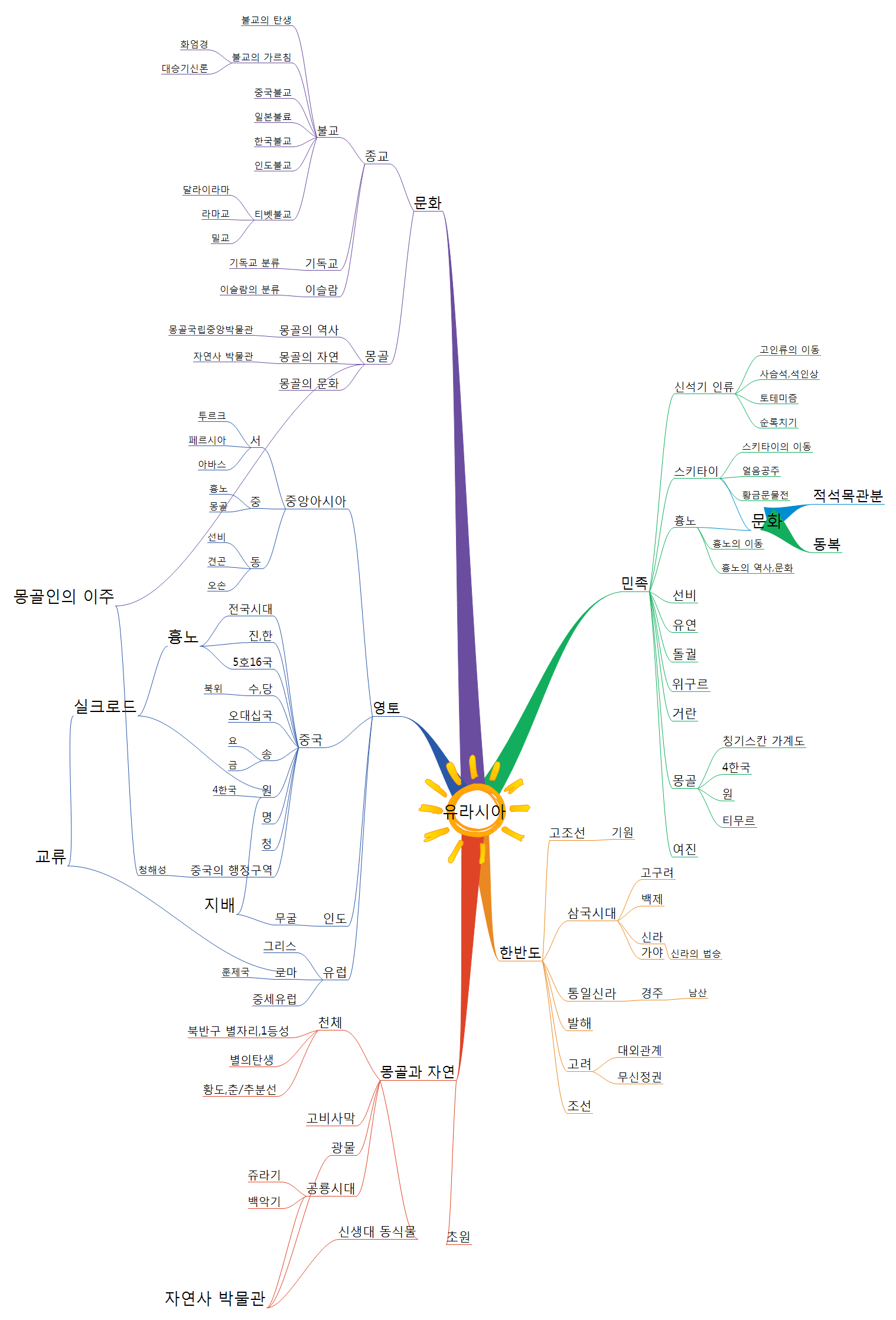

몽골에서도 그랬다. 공간에 프레임을 박고 가지를 치는 것 이 방법 이상으로 인문학을 잘 할 수 있는 방법은 없는 듯하다. 유라시아라는 공간에 튼튼한 골조를 설치해 놓으면 몽골탐사의 책자가 아래와 같이 펼쳐진다. 이 프레임에서는 내가 어느 위치에서 어떤 방향으로 가는지가 명확해지고 목표도 분명해진다. 아는 것은 아는거고 모르는 것도 명확하다. 프레임위에 건물이 세워지면 다른 공간에 프레임을 또 세우면 된다. 그렇게 서너군데 공간에 건물이 세워지면 씨줄과 날줄같은 길이 자연히 생겨나고 들날날락이 자유롭게된다. 그렇게 인식의 지평을 펼쳐나가는 방식의 공부법 이것이 매우 효율적이다라는 것..

결론적으로 박자세의 자연과학 공부는 인문학과 상통한다. 훨씬 빠르고 정확하다. 마인드맵이 조금 어슬프더라도 상관없다. 설계도는 언제든 변경이 가능하고 프레임은 더욱 공고해지기 마련이다. 박자세에서 좋은 점은 공부도 공부지만 공부하는 법을 배우는 것이다. 공부법을 알면 공부가 즐겁다.

어느 지역을 여행하더라도 제대로 알고자 한다면 명심해야 할 것. 그것은 프레임을 세우는 일이다.

마인드 맵 멋집니다.

frame을 세우는 것, 잘 안되는데,

설계도 언제든지 변경이 가능하고 프레임은 더욱 공고해지고,

반복할 수록 공고해지겠네요, 시도하고 또 시도해봐야겠습니다.^^*